|

GeoGebra, el explorador matemático

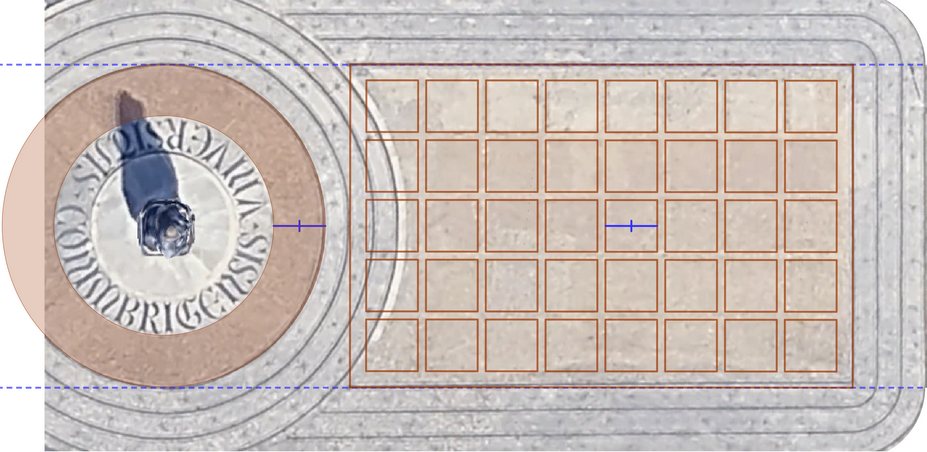

Vista cenital de la Estatua de Dom Dinis, con la inscripción UNIVERSITATIS COIMBRIGENSIS

rafael.losada@gmail.com II Congreso Internacional de GeoGebra Departamento de Matemáticas Facultad de Ciencias y Tecnología Universidad de Coímbra 23-25 octubre 2025

Rastro humano

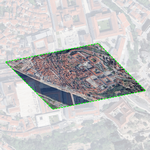

La cabecera de esta página es una vista cenital de la estatua de Dom Dinis que se encuentra justo enfrente de este Departamento de Matemáticas de la Universidad de Coímbra. Como GeoGebra permite colocar imágenes como fondo de la vista gráfica, podemos resaltar los elementos que queramos y realizar indicaciones sobre ellos. Imágenes como esta son muy fáciles de obtener y permiten plantear un montón de preguntas según el nivel deseado, desde "¿Cuántos cuadrados aparecen?" o "¿Sabes calcular cuántos son sin contarlos uno a uno?", hasta "Tomando como unidad de superficie el área de cada cuadrado, ¿cuál es el área de la corona circular coloreada?" o "¿Cuál es el área de la parte visible del rectángulo (observa que los círculos que rodean a la estatua invaden parte de él?". Las herramientas de GeoGebra ayudan a los alumnos a explorar, calcular y comprobar sus conjeturas.

El legado de las Matemáticas es ubicuo. La siguiente imagen parece un cuadro abstracto, una pintura suprematista, pero en realidad es el rastro que el uso humano de las matemáticas ha dejado, en forma de parcelación agraria, a escasos 13 km al oeste de aquí, río abajo.

Google Maps @40.2036376,-8.5959846,1252m

Nos hallamos en la Universidad de Coimbra (UC), Patrimonio de la Humanidad desde 2013. Los nombres de algunas calles reflejan la profunda influencia de la Universidad en esta "ciudad de los estudiantes". A menos de 400 metros de aquí, podemos recorrer la Rua da Matemática, la Travessa da Matemática y el Largo da Matemática.

Desde hace más de un siglo, los estudiantes universitarios han fundado numerosas Repúblicas (comunidades de estudiantes, alrededor de 10 o 20, que comparten alojamiento, comidas, gastos, excursiones, fiestas y hasta bandera). En las imágenes, tres de estas repúblicas estudiantiles, situadas en los números 2, 6 y 40 de la Rua da Matemática (llamada así en honor a André do Avelar, que vivió allí).

Otros matemáticos históricos de la UC fueron Pedro Nunes, José Anastácio da Cunha, Miguel Franzini, Florêncio Mago Barreto Feio y Rodrigo Ribeiro de Sousa Pinto, que da nombre al barrio que está justo al lado de las Escadas Monumentais que bajan desde donde estamos:

El Día Internacional de las Matemáticas (Día de Pi, 14 de marzo) de este año 2025 estuvo dedicado a la creatividad común latente en el Arte y las Matemáticas. No debe extrañar, pues, que a lo largo de la historia el arte recurriera con frecuencia a las matemáticas en su búsqueda de métodos de construcción para representar la realidad, como el estudio de la perspectiva, o expresar la belleza, mediante propiedades como la proporcionalidad o la simetría.

No cuesta mucho encontrar ejemplos de esta relación a nuestro alrededor. A menos de 400 m de donde estamos se encuentra el claustro de la Sé Velha (siglo XIII), en el que podemos apreciar sus 20 rosetones, todos distintos (fotos de Mariló Fernández Mira, 2007). Cada una de las cuatro caras del claustro tiene cinco arcos ojivales, y cada uno de ellos abarca un rosetón y dos arcos de medio punto. En las esquinas, los arcos ojivales se intersecan a la altura de los arcos de medio punto, produciendo un curioso efecto.

He recolocado los rosetones sobre los mismos dos arcos de fondo, para mostrar sus diferencias y simetrías (obviando un ligero desperfecto que, curiosa o deliberadamente, aunque rompa la simetría rotacional, conserva la simetría diédrica). Estos rosetones tienen diseños sencillos, por lo que pueden ser propuestos para reconstruirlos con GeoGebra en enseñanza secundaria. Los 20 rosetones diedros tienen órdenes 3, 4, 5, 6 y 8, que corresponden a polígonos construibles, mientras que 7 no lo es (Ortega, Ortega, Ortega y Crespo, 2005). Este mismo claustro puede servir para proponer la construcción de arcos ojivales y de medio punto (Arranz, Losada, Mora y Sada, 2008 y 2009).

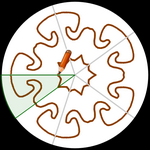

Seguramente la primera idea de uso del rastro activado sea la de dibujar, convertirlo en un lápiz. Por ejemplo, el uso del rastro con color facilita la creación y visualización de cualquier rosetón, ya sea cíclico o diedro (Losada, 2010).

Entremos ahora en el Museu Nacional Machado de Castro, a menos de 300 m de aquí.

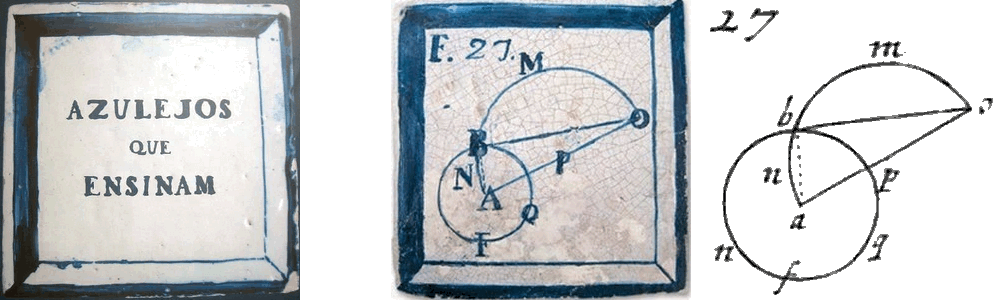

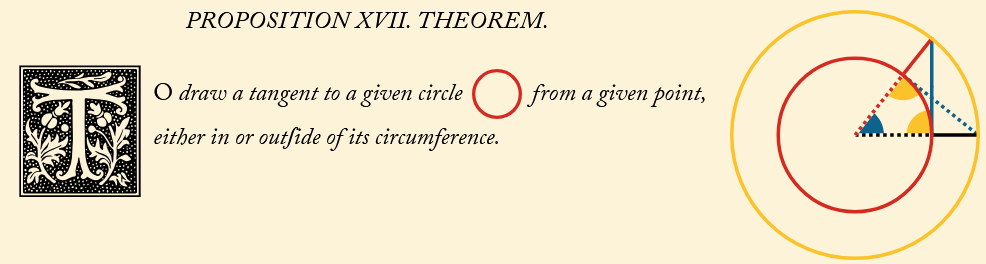

En él se conservan catorce azulejos matemáticos del siglo XVIII que decoraban algunas aulas del antiguo colegio de los jesuitas. Tal como descubrió, en los años 90, António Leal Duarte (del Departamento de Matemáticas en el que nos encontramos), estos azulejos reproducen algunas figuras de una edición de los Elementos de Euclides (Tacquet, 1683), como aparece en la parte derecha de esta imagen (Requena, 2014).

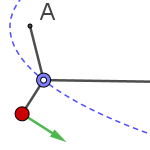

Esta figura corresponde a la Proposición XVII del Libro III, en donde se dan y demuestran las instrucciones para trazar una tangente a una circunferencia por un punto de ella o exterior.

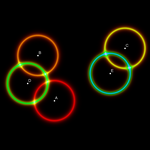

Antes de exponer más ejemplos del uso del rastro, recordemos que con GeoGebra resulta muy sencillo realizar inversiones en una circunferencia.

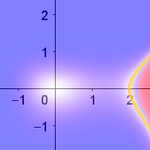

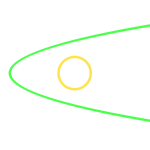

Aquí vemos cómo podemos crear fácilmente, por inversión en 2D, una cadena de Steiner, comprobando que la inversión mantiene las tangencias, pero los centros de los círculos ya no forman una circunferencia sino una elipse (verde).

Al pasarlo a 3D, la envolvente de las esferas que se invierten (en la esfera azul turquesa) forman un toro. La inversión de este toro en esa esfera, es decir, la envolvente de las correspondientes esferas invertidas, forman un cíclido de Dupin (en el caso de 6 esferas, el cíclido envuelve el sexteto de Soddy). Con infinitas esferas, obtenemos la cadena de Pappus, donde el cíclido de Dupin corresponde a la inversión de un cilindro.

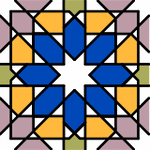

Los azulejos geométricos más habituales no son azulejos matemáticos del tipo que hemos visto, sino aquellos pensados para repetir cierto patrón por teselación periódica. Aunque la influencia islámica de este tipo de arte es mayor en España que en Portugal, donde los azulejos más frecuentes tienen un carácter más figurativo que geométrico, no faltan ejemplos.

Podemos encontrar azulejos geométricos en la propia Sé Velha de Coimbra, pero he elegido este azulejo del Palacio Nacional de Sintra por su diseño sencillo y la armonía de los dos colores predominantes, lo que aumenta el efecto de contraste. Como vemos, esta complementariedad se traduce en una complementariedad numérica en los canales RGB (la mezcla aditiva de ambos colores da blanco).

Si sacamos una foto del azulejo (o cualquier región rectangular que tesele por traslación) y la colocamos como imagen de relleno de cualquier figura plana, como un círculo, al mover la figura, la imagen se moverá por el teselado. Así que basta activar el rastro para reproducirlo. Ahora bien, esta táctica, aunque muy vistosa, solo vale para azulejos rectangulares, es poco operativa para cambiar rápidamente los colores y tampoco permite invertir el azulejo, como vamos a hacer.

La construcción permite no solo la traslación del azulejo por todo el plano (usando la espiral de Ulam), con esos u otros colores, sino también su inversión. Para lograrlo sin que GeoGebra se resienta ante la multiplicidad de objetos, en cada paso solo se traslada un azulejo (ya sea una vez invertido o no), de modo que los azulejos que van apareciendo no son nuevos objetos sino el rastro que va dejando un único azulejo (Losada, 2025). También podemos ver el mosaico en perspectiva, usando la vista 3D.

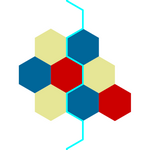

Ahora nos centraremos en las teselaciones regulares. En la geometría euclídea solo existen tres: la triangular, la cuadrada y la hexagonal. Usando la notación {p, q}, donde p es el número de lados del polígono regular y q es el número de polígonos que rodean cada vértice, esas teselaciones se expresan como {3, 6}, {4, 4} y {6, 3}.

Observemos que {3, 6} y {6, 3} son duales, mientras que {4, 4} es autodual. Si q es par (triángulos y cuadrados), la simetría resultante provoca que los lados de cada polígono descansan todos sobre el mismo conjunto de rectas y el número cromático es 2. Si q es impar (hexágonos), se rompe esa simetría, de modo que las líneas que unen los lados ya no son rectas, sino quebradas, y el número cromático es 3.

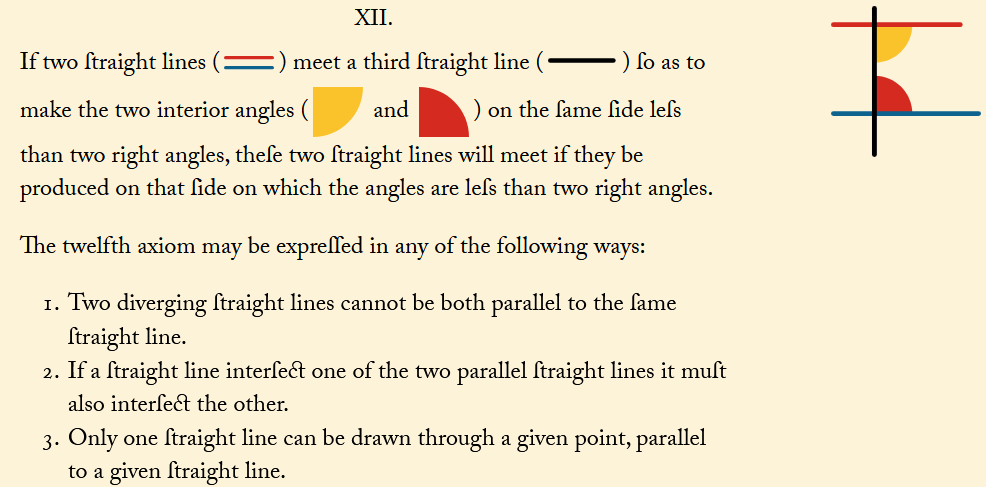

Libro I. Postulado V de los Elementos de Euclides (reordenado en la edición de Oliver Byrne como Axioma XII)

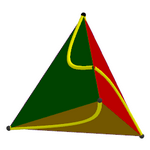

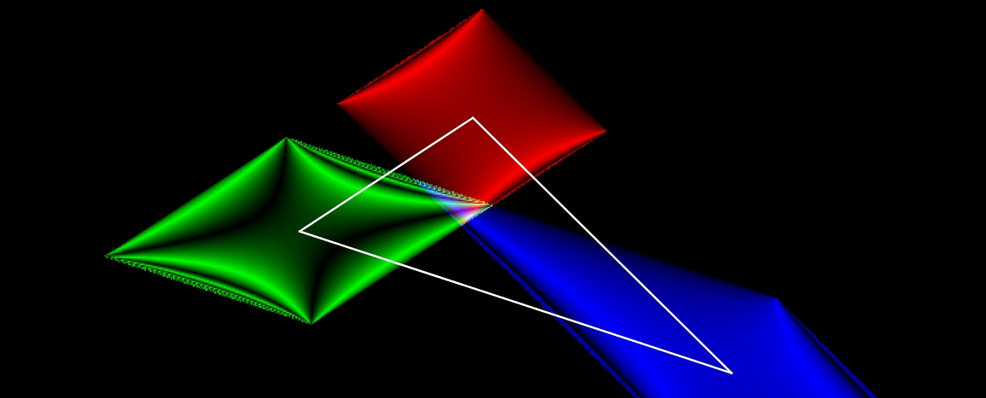

Podemos diferenciar la geometría euclídea de las que no cumplen el quinto postulado de Euclides, la elíptica y la hiperbólica, usando configuraciones {p, q}, es decir, polígonos regulares de p lados donde en cada vértice coinciden q. En particular, el valor de la expresión (p – 2)(q – 2) discrimina cada geometría. Cuando es 4, tenemos tres casos posibles (teselados regulares habituales). Cuando es menor que 4, obtenemos las cinco particiones regulares de la esfera, origen de los cinco sólidos platónicos.

Nota: en esta clasificación suponemos que los polígonos de la teselación regular tienen al menos 3 lados. En la geometría elíptica pueden darse teselaciones con polígonos de 2 lados (¡incluso solo 1!).

Las rectas de la geometría euclídea se convierten en circunferencias máximas en la esfera (como dos de estas circunferencias siempre se cortan, no existen paralelas, por lo que no se cumple el postulado de las paralelas).

Para obtener las cinco particiones de la esfera, convertimos las aristas de los poliedros en arcos de círculos máximos. Usando este mismo procedimiento, podemos convertir cualquier mosaico plano (geometría euclídea) en uno esférico (geometría elíptica). Si se dispone de una impresora 3D, estos mosaicos pueden servir de lámparas personalizadas 🙂.

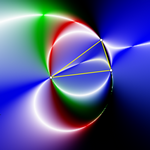

Para colorear cada polígono esférico recurrimos a las funciones arg() y alt(), con las que se puede transformar fácilmente un polígono (plano) en una superficie esférica, cuyo rastro de color cambiante permitirá cubrir toda la esfera. Pero crear cada polígono esférico consume muchos recursos, así que, para nuestro mosaico, optamos por crear pequeños arcos de círculos, con el rastro activado, en vez de superficies (Losada, 2025).

¿Qué sucede cuando (p – 2)(q – 2) es mayor que 4? Con GeoGebra, podemos averiguarlo. Al igual que en la geometría elíptica el tamaño de cada polígono regular queda determinado por la esfera, ahora quedará determinado por el círculo unidad (recordemos que en la geometría euclídea el polígono es escalable, puede tener cualquier tamaño).

En el disco de Poincaré, las rectas de la geometría euclídea se convierten en arcos de circunferencias ortogonales a la circunferencia unidad (de modo que por un punto exterior a uno de ellos se puede trazar más de uno que no lo corte, por lo que no se cumple el postulado de las paralelas).

La construcción no hace uso de ninguna herramienta de geometría hiperbólica, solo usa repetidamente el comando de inversión en determinadas circunferencias. Igual que antes, gracias al rastro dejado por cada celda, solo necesitamos actualizar una celda (reflejándola en la siguiente), por lo que GeoGebra conserva en todo momento su capacidad de cálculo y ejecución. Para ello basta adaptar a la geometría hiperbólica la espiral de Ulam usada en la construcción euclídea, consiguiendo discos de Poincaré (Losada, 2025) ideales como posavasos 🙂.

Así, podemos ver las cadenas de Steiner que se generan, crear nuestra propio teselado con el azulejo que queramos, generar el disco con el grupo triangular que Coxeter le envió a su amigo Escher, la respuesta de este en forma de grabado (Circle Limit I), la autodualidad, y, en general, generar cualquier teselado hiperbólico regular {p, q}. El número cromático (nc) no depende de la geometría (pues el grafo dual es un concepto topológico), solo de los valores {p, q}. Cuando q es par, nc es 2. Cuando q es 3 y p es impar, se forma una rueda de un número par de vértices (Wp+1), por lo que nc es 4. En los demás casos, nc es 3.

Seguramente, estas son las primeras teselaciones "completas" en el disco de Poincaré realizadas con GeoGebra y, muy probablemente, este es el primer mosaico hiperbólico realizado con un azulejo de influencia mudéjar encontrado en Portugal 🙂. Ahora bien, para realizar cualquier otro similar basta con cambiar el contenido de las listas que definen el azulejo central, sus reflexiones sucesivas se efectuarán automáticamente.

La construcción del azulejo fundamental suele ser una actividad muy instructiva. En este ejemplo, se muestra cómo crear, partiendo de un tetraedro, un azulejo que tesela el plano por traslación. Cortamos el tetraedro siguiendo un camino hamiltoniano, es decir, pasando la tijera o el cúter una sola vez por sus cuatro vértices.

Después, desarrollamos el tetraedro. Está demostrado que la figura resultante siempre tesela el plano (Akiyama & Matsunaga, 2015).

Podemos usar listas vacías como almacenes para guardar los datos. En este caso, usaremos la lista "reg" que almacena los datos de las posiciones de un punto móvil para sustituir su rastro por la poligonal que une todas esas posiciones. Cada vez que el punto P cambia de posición, se ejecuta la instrucción Valor(reg, Añade(P, reg)).

La ventaja de este método es que por una parte mejora la visualización del recorrido realizado, y por otra nos permite estimar su longitud.

Podemos asignar un guion a un deslizador animado, de modo que cada vez que se actualice su valor ejecute las instrucciones de GeoGebra en él contenidas. Este procedimiento, junto con el rastro activado, nos permite visualizar el recorrido de los puntos que siguen esas instrucciones.

En este ejemplo, el guion compara la suma de distancias a cuatro puntos fijos con la que sería en el caso de que cada uno de los dos puntos se moviera en determinada dirección. Si la suma resultante es menor que la de partida, los puntos se moverán, hasta alcanzar la suma mínima (puntos de Steiner).

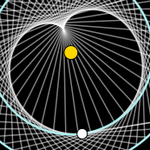

El punto naranja representa el Sol, el azul, la Tierra, y el blanco, Venus.

Cada 8 años, Venus da casi exactamente 13 vueltas alrededor del Sol. En ese

tiempo, Venus adelanta 5 veces a la Tierra, generando una envolvente que recuerda

a 5 cardioides entrelazadas (sería una

cardioide si el año terrestre durase el

doble que el venusiano).

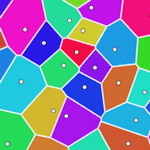

GeoGebra permite crear el diagrama de Voronoi. Aunque solo traza el diagrama, se pueden colorear las regiones recogiendo posteriormente la información suministrada por el grafo. En esta construcción se pueden observar las diferentes regiones, así como la triangulación de Delaunay y el cierre convexo de hasta 50 sitios.

Ahora bien, hay situaciones en las que el comando Voronoi comete errores. Además, presupone que la distancia que estamos empleando es la distancia euclídea (L2). Gracias al rastro de color, podemos comprobar el diagrama correcto y crear otros basados en otras distancias. En este ejemplo, lo hacemos con la distancia taxi (L1) y la distancia tablero de ajedrez (L∞), ambas de circunferencias cuadradas. Este es el procedimiento:

1. Creamos un deslizador r de 0 a d, con d suficientemente amplio (por ejemplo, la mayor distancia entre los sitios). 2. Creamos las circunferencias con centro en cada sitio y radio r. Asignamos un color distinto a cada una y activamos su rastro. 3. Animamos el deslizador r para que tome valores decrecientes desde d hasta 0.

Así, a medida que cada circunferencia reduce su tamaño, su rastro afectará a cada píxel, que quedará con el color de la última circunferencia que lo alcance. Esta será la que tenga su centro (que es un sitio) más próximo a ese píxel (Losada, 2010).

Hasta el siglo XVIII, la matemática no está preparada para abordar el intrigante problema de determinar el movimiento de una

cuerda tensa al pulsarla, un problema que originará lo que hoy se denomina

Análisis armónico.

Rastro de color dinámico

Hipérbolas cortando los lados de un

triángulo en partes proporcionales (ver Apéndice II)

Podemos aprovechar la combinación de las propiedades Rastro y Color Dinámico para crear un poderoso y versátil artilugio de exploración de las relaciones existentes (y posiblemente ocultas) entre objetos matemáticos.

Estamos acostumbrados a ver e interpretar mapas de calor como los que recogen las variaciones de altitud en topografía y de presión o temperatura en meteorología. En esta sección veremos cómo crear un mapa matemático de calor con GeoGebra y algunas de sus aplicaciones.

Coloquemos un punto libre con el rastro activado y definamos su color dinámico en función de la condición c que deseamos visualizar. Como cada canal RGB requiere un valor entre 0 y 1, no colocamos directamente la condición c como valor de cada canal, sino que en su lugar ingresamos cualquier función h tal que h(c) ∈ [0,1].

La función h puede ser, por ejemplo, h(c) = |cos(𝜋/2 c)|. O bien, h(c) = 1/(1+|c|). Si queremos resaltar más los valores próximos a 1, podemos añadir un coeficiente k mayor que la unidad: h(c) = 1/(1+k|c|). Aquí usaremos la función exponencial h(c) = e-|c|.

Nota: Naturalmente, en el caso de la función exponencial (que será el que usaremos habitualmente), la base e puede ser sustituida por cualquier otra como 2, 3, 10... De cualquier modo, solo cuando c sea 0 el valor del canal será 1, estando tanto más cerca del 1 cuanto menor sea en valor absoluto c.

Podemos sustituir el punto con el rastro activado por un cuadradito. Esto resulta conveniente cuando queremos conservar la visualización de los ejes cartesianos o de una imagen de fondo, pues un punto no permite controlar su opacidad, pero un polígono sí.

Inspirado por António, como respuesta creé el primer escáner de color dinámico, un solo punto que barría sistemáticamente toda la pantalla (Losada, 2009). Solo tardó cuatro horas en completar la tarea 🙂, pero cuando regresé a ver cómo iba, faltó poco para que sufriera el síndrome de Stendhal.

El rastro de color

dinámico es una herramienta poderosa para la investigación. Sin embargo, el

movimiento manual del punto que deja el rastro resulta bastante incómodo, a la

vez que impreciso.

Gracias a la herramienta Deslizador, podemos animar automáticamente ese

punto, de forma que recorra los píxeles de la pantalla. Usando la Hoja

de Cálculo (incorporada a GeoGebra en junio de 2009), podemos obtener la misma imagen

(que puede recordar al

efecto de

anillo de

diamantes en un eclipse total de sol) en pocos segundos, pues a partir del punto

que deja rastro es muy sencillo crear una columna o una matriz de puntos (o de cuadraditos)

que lo acompañen, creando un escáner de color dinámico (Losada, 2010).

Nota importante: si se desea modificar la construcción, es recomendable eliminar temporalmente las celdas de las

columnas B, C... de la segunda fila y siguientes antes de realizar cualquier

modificación que afecte a todas esas celdas, pues GeoGebra podría colgarse ante

tanto cambio masivo. Una vez realizados los cambios deseados en las celdas de la

primera fila, basta arrastrar estas celdas hacia las siguientes filas para

reconstruir la tabla entera.

Explorando lo

desconocido

Descubrí la potencia de este método basado en el rastro de

color dinámico el 8 de marzo de 2009. Pero no fue hasta algunos días después

cuando surgió la oportunidad de aplicarlo a una investigación real. Con

motivo del

Seminario Intergeo/GeoGebra

celebrado en el Centro Internacional de Encuentros Matemáticos, nos reunimos varios colegas en Castro

Urdiales (Cantabria).

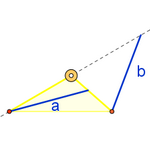

En el transcurso de la cena del 27 de marzo, Tomás Recio

propuso la búsqueda de un lugar geométrico desconocido: dado un triángulo de

vértices fijos A y B, encontrar las posiciones que puede ocupar el tercer

vértice C para que coincidan las longitudes de los bisectores* (interno o

externo) en A y B. Al aplicar el método, esa misma noche pudimos observar cómo

aparecía la figura en forma de lágrima que corresponde al lugar geométrico en el

que un bisector interno "a" tiene la misma longitud que el bisector externo "b".

*Denominamos bisector al segmento de extremos

un vértice y la intersección de cada bisectriz (interna o externa) con el

lado opuesto. Hay, pues, dos bisectores en cada vértice, uno interno y otro

externo (Losada, Recio y Valcarce, 2009).

El lugar encontrado forma

parte de una

curva algebraica de grado 10. (No

es posible distinguir algebraicamente un bisector interno de uno externo sin

recurrir a inecuaciones, por eso este polinomio engloba más casos que el

analizado en el escáner.)

La expresión para canal de color RGB es e-|c|,

donde c varía según el canal, lo que nos permite no solo mostrar (en

blanco) el lugar geométrico buscado, sino también diferenciar por color las

inecuaciones b < a (tonos rojizos) y a < b (tonos azules). Así, para el canal

rojo, c = (a - b) b/a. Para el verde, c = a - b. Para el azul, c = (a - b) a/b.

Pentágono de área dada

Veamos un ejemplo sencillo. Dado un cuadrilátero de área

30, deseamos añadir un nuevo vértice de modo que al intercalarlo entre

los otros cuatro (conservando su orden) el pentágono resultante tenga área 40. ¿Dónde debemos colocar ese nuevo vértice? Podemos tantear con

intersecciones de la cuadrícula, pero así solo lograremos encontrar un punto

válido.

Al pasar el escáner observamos que vale cualquier punto de

un cuadrilátero de lados paralelos al original. Ahora podemos preguntar a

nuestros alumnos: ¿Por

qué? ¿Y cómo se construye ese nuevo cuadrilátero?

Una ventaja del uso de los mapas de calor es que los

alumnos no pueden "hacer trampa" rebuscando la construcción en el archivo, pues

el cuadrilátero que están visualizando no está construido, ni existe ninguna

pista para construirlo.

Distancia al más

lejano, la suma de distancias a los otros dos

Podemos plantear, de este modo, todo tipo de situaciones,

desde las más sencillas como la anterior, hasta las más sofisticadas. Por

ejemplo, en este caso partimos de tres puntos fijos dados y deseamos visualizar

el lugar de los puntos que distan del más lejano la suma de

distancias a los otros dos puntos. El resultado corresponde a los ceros de una curva

algebraica de grado 4.

Tanto este ejemplo como los dos anteriores muestran lugares

que no se pueden obtener con otras herramientas geométricas, ni siquiera con el comando LugarGeométrico.

Naturalmente

Si asignamos un número natural a cada píxel, podemos

visualizar la distribución de colecciones de números naturales. En este ejemplo, he ordenado

los píxeles siguiendo el orden occidental de lectura, es decir, de

izquierda a derecha y de arriba abajo, de modo que el número 1 es el píxel de la

esquina superior izquierda.

Así, en el primer cuarto de millón de números naturales, vemos la diferencia de distribución entre

las sucesivas potencias de 2 (17 números), los números de Fibonacci (26), el número de lados de

los polígonos construibles (166), los números cuadrados (500) y

los números primos (22044). El bajo número de los tres primeros casos nos

recuerda que, en esencia, los tres dependen de una exponencial. En el último

caso, la imagen resultante puede servir de decoración de papel de

regalo 🙂.

Los Elementos, libro I, proposición

47: teorema de Pitágoras

Teorema de Pitágoras

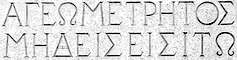

De acuerdo con la leyenda, sobre la puerta de la Academia

de Platón estaba grabado "No entre quien no sepa Geometría" (AΓΕΩΜEΤΡΗΤΟΣ ΜΗΔΕIΣ ΕIΣΊΤΩ).

Podemos ver una réplica de esta frase en la fachada del edificio en el que

estamos.

En la misma fachada, a la izquierda de esa frase, aparece

la conocida figura del "molino" que representa el teorema de Pitágoras y, bajo

ella, una demostración basada en la proporcionalidad de los lados de los

triángulos semejantes (primer teorema de Tales) o en el teorema de la altura.

Los mapas de color pueden servir de introducción a

resultados teóricos como este. Tenemos un triángulo de base BΓ y nos

preguntamos dónde debemos colocar el tercer vértice A para que la suma de las

áreas de los cuadrados azules coincida con el área del cuadrado rojo.

Una vez obtenido el mapa, vienen las preguntas: ¿por qué

aparece una circunferencia? ¿qué diámetro tiene? ¿cuánto mide el ángulo que

abarca ese diámetro en cualquier punto de la circunferencia? Observemos que el

mapa representa tanto al teorema de Pitágoras como a su recíproco, es decir, se

cumple la relación entre los cuadrados si y solo si el triángulo es rectángulo,

lo que sucede si y solo si (segundo teorema de Tales y su recíproco) el tercer

vértice está en esa circunferencia.

Nota: En este caso, la información que aporta el mapa es similar a la que

aportan los comandos EcuaciónLugar y Demuestra. Si llamamos

a, b y c a los lados enfrentados respectivamente a A, B y

Γ, EcuaciónLugar(a² ≟ b² + c², A) devuelve la

circunferencia, mientras que si A es un punto de la circunferencia, Demuestra(a²

≟ b² + c²) devuelve "true".

Punto fijo

A veces solo nos interesa conocer la posición de un punto. Aquí vemos, como fondo de pantalla, una vista aérea del centro de Coimbra. Hemos

contraído y distorsionado la imagen, y la hemos superpuesto. Según

el

teorema del punto fijo de Banach, sea donde sea que posicionemos la segunda

imagen (sin traspasar el perímetro de la primera) existe un único punto en el

que ambas imágenes coinciden.

Ahora bien, lo malo de estos teoremas de existencia (y, en este caso, unicidad)

es que en su demostración no aparece ninguna indicación de dónde se encuentra

ese punto fijo (solo aparece un método de aproximaciones sucesivas). Nuestro escáner nos lo aclara, simplemente sometiendo a los

puntos del escáner a la misma transformación. Así encontramos que, en este caso,

el punto fijo se sitúa (cómo no 🙂) en la estatua de Dom Dinis.

Nota: Empleamos rastros de

cuadraditos en vez de puntos para que el rastro no oculte la imagen.

Bajo el mismo ángulo

La relación buscada puede ser entre ángulos en vez de distancias. Esta

construcción muestra el lugar geométrico de los puntos del plano que forman con

ambos segmentos el mismo ángulo (o, dicho de otra manera, desde los que se ven

ambos segmentos bajo el mismo ángulo). El escáner nos brinda una forma sencilla

de mostrar un ejemplo de lugar geométrico enrevesado y discontinuo.

Además, permite proponer fácilmente problemas particulares con condiciones

añadidas del tipo "¿y si...?". Por ejemplo, qué sucede si los segmentos son

paralelos, o perpendiculares, o los cuatro extremos se sitúan en los vértices de

un cuadrado, etc.

Un canal para cada

condición

Esta construcción es una continuación lógica de la anterior. Dado el triángulo

ABC, aplicamos el escáner con la condición, en cada uno de los canales, de que

cada par de lados del triángulo se vea bajo el mismo ángulo. Los tres lugares

geométricos obtenidos, cada uno con su color correspondiente, solo se cortarán

en aquel punto en que los tres lados se vean con el mismo ángulo (primer centro isogónico,

X(13)). Si todos los ángulos del triángulo son menores que 120º, este punto

caerá en el interior del triángulo, coincidiendo con el punto de Fermat.

Cargas positivas y

negativas

En este ejemplo, tenemos una distribución cualquiera de tres cargas eléctricas positivas

(puntos azules) y otras tres negativas (puntos rojos). Si ahora introducimos una

nueva carga, ¿dónde se producirá el equilibrio? Es decir, ¿en que

posiciones será nula la resultante (suma vectorial) de las seis fuerzas

(atractivas y repulsivas) de la nueva carga hacia las seis cargas existentes?

El escáner nos muestra, en blanco, las posiciones de equilibrio. Pero además,

nos indica que las zonas blancas más amplias son mejores opciones, puesto que

señalan más puntos donde el conjunto no se desequilibra demasiado, son zonas más

"estables".

Nota: la imagen resultante corresponde a la introducción de una nueva carga

negativa. Si fuese positiva, se obtendría la misma imagen solo que cambiando

los azules por rojos y viceversa. Las zonas blancas de equilibrio permanecen,

por tanto, invariables.

Puntos escamoteados

A diferencia de los métodos para representar curvas como los que usa GeoGebra,

el escáner no utiliza ningún algoritmo, por lo que no existe el riesgo de que

aparezcan "excepciones". Aquí vemos que algunos puntos de algunas curvas pueden no

hacerse visibles mediante el método de trazado habitual. El escáner puede

servir para volver a hacerlos visibles.

En el primer ejemplo, el origen de

coordenadas no aparece como punto de la curva y³ - x³ + 4y² + 2x² = 0 en

su representación gráfica habitual.

En el segundo ejemplo, es toda una rama de la curva x⁶ + 3x⁴y - 4y³ = 0 la que

no se visualiza. En el tercer ejemplo, es toda la curva x⁶ - 2x³y + y² = 0

la que permanece oculta. En los puntos escamoteados en todos estos ejemplos, la curva no cambia de signo, se anula sin que esto signifique un

cambio de signo. Esto "despista" al algoritmo de trazado de curvas

implícitas implementado en GeoGebra y otros programas de

cálculo simbólico.

Nota: Algebraicamente, el primer polinomio, cuando y = 0, se puede factorizar

como (-x + 2) x². El segundo polinomio se puede

factorizar como (x² - y) (x² + 2y)². El

tercer polinomio se puede factorizar como (x³ - y)².

Concurrencia de rectas

Veamos otro ejemplo geométrico. Los escáneres en los que cada punto forma parte

de una construcción geométrica suelen ser más lentos que los que comparan

expresiones algebraicas, pues cada fila de la Hoja de Cálculo ha de reproducir

esa construcción geométrica.

En este ejemplo vemos cómo podemos visualizar relaciones como la concurrencia de

varias rectas (o similares, como la alineación de varios puntos). En particular,

nos interesa averiguar cuándo cuatro rectas de Euler concurren en el mismo

punto.

Para ello, partimos de un triángulo ABC, que consideraremos fijo, y añadimos un

cuarto punto libre D. Creamos las rectas de Euler de los triángulos ABD, ACD y BCD,

y sus puntos de intersección con la recta de Euler de ABC. Las rectas

serán concurrentes cuando la distancia entre esos puntos sea nula. Sabemos que

uno de los puntos que buscamos es el incentro, pues las rectas de Euler de los

cuatro triángulos concurren, en ese caso, en el

punto de

Schiffler. Pero, ¿dónde están el resto de los puntos, si es que hay más?

Toda esta información señala a la circunferencia

circunscrita al triángulo ABC y a la

cúbica de Neuberg como el lugar geométrico

al que debe pertenecer el cuarto vértice D para que concurran las rectas de

Euler del cuadrilátero ABCD. Podemos así concluir que, para cumplir esa

condición, el cuadrilátero ABCD debe ser cíclico o bien uno de sus vértices debe

pertenecer a la cúbica de Neuberg determinada por el triángulo formado por los

otros tres.

Descubrimiento de lugares difícilmente algebrizables

En muchas ocasiones, la gráfica del lugar que aparece al pasar el escáner es

difícil de algebrizar con exactitud. Pero incluso si lo que perseguimos es la

expresión algebraica de un lugar geométrico, la visualización que nos ofrece el

escáner facilita en gran medida su búsqueda. La forma de la curva o trazos

visualizados ayudarán a comprender la naturaleza del lugar y el hallazgo de algunos puntos

notables o singulares.

En este ejemplo, el paso del escáner encuentra la bisectriz

entre dos curvas, es decir, el lugar geométrico de los puntos el plano que

equidistan de ambas curvas (Adamou, 2013). El resultado nos permite

calcular dos arcos de elipse que se aproximan mucho al lugar buscado, lo

que puede ser suficiente en numerosas aplicaciones (arquitectura, robótica,

etc.)

Ecuación logística

En este ejemplo, usamos los canales HSL (ver

Apéndice II) para variar el color del

diagrama de

bifurcación de la

ecuación logística xn+1 = r xn (1 - xn) a

medida que aumenta el valor del coeficiente r desde 2.9 hasta 4 (con x0

entre 0 y 1, por ejemplo 0.4). El estudio de esta ecuación

fue uno de los detonadores del nacimiento de la

Teoría

del caos.

Imágenes secuenciales e

imagen de fondo

Como GeoGebra permite exportar e importar imágenes, podemos usar las gráficas

obtenidas para colocarlas de fondo de pantalla y realizar exploraciones sobre

ellas.

Podemos exportar la vista gráfica para diferentes iteraciones y después

visualizarlas secuencialmente. De este modo, se puede

apreciar cómo se va formando el fractal.

También podemos observar cómo las series de potencias forman, para

cada número complejo, polígonos, espirales y otras formas geométricas.

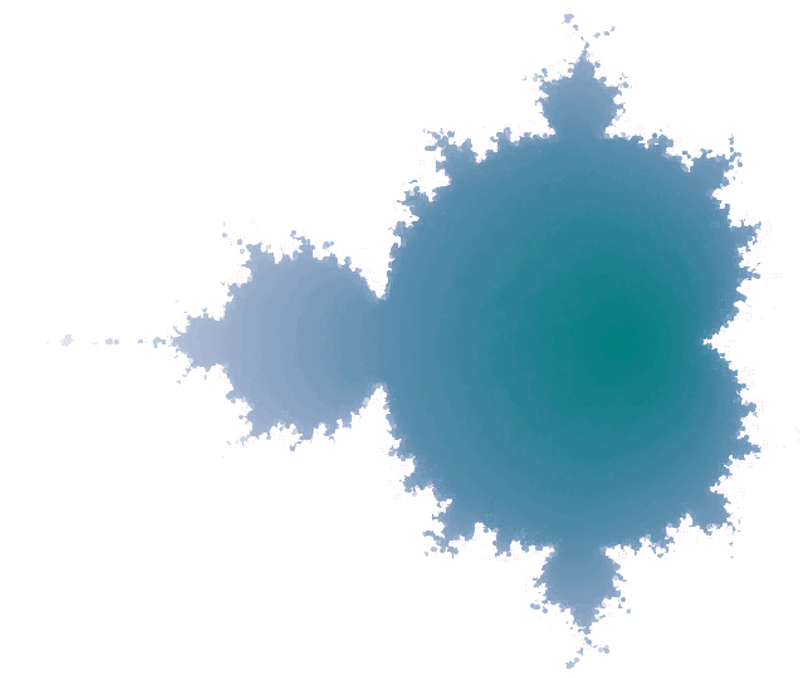

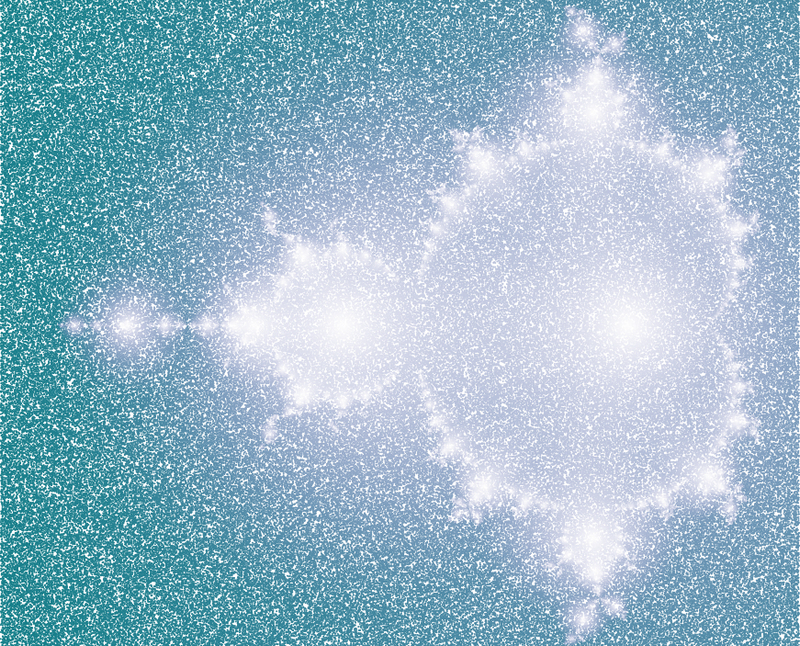

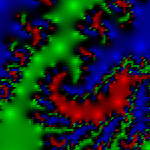

Otros fractales

El conjunto de Mandelbrot no es el único fractal que podemos

escanear. Vale cualquiera que se obtenga por sucesivas iteraciones en cada

punto (definido como número complejo), como los conjuntos de Julia. Por ejemplo,

podemos generar un

fractal de Newton

generalizado. (Ver su creación en el Apéndice II.)

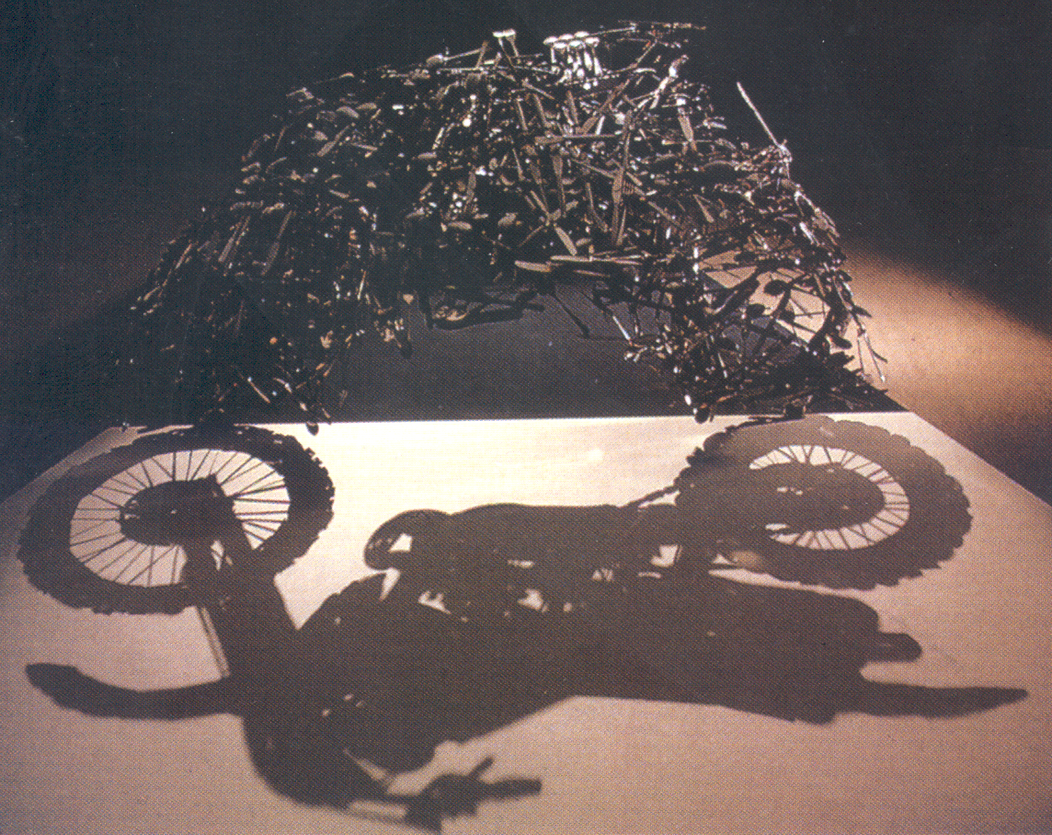

Proyección de un amasijo de tenedores,

cuchillos y cucharas. Lunch With a Helmet On (Almuerzo con casco),

Shigeo Fukuda (1987).

Funciones complejas de

variable real

La fórmula de Euler establece la relación fundamental entre las funciones

trigonométricas y la función exponencial compleja. Richard Feynman se refirió a esta igualdad como la más notable

fórmula matemática.

exi = cos(x) + i sen(x)

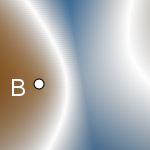

Funciones complejas de

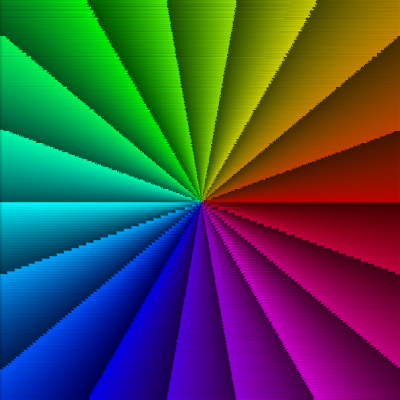

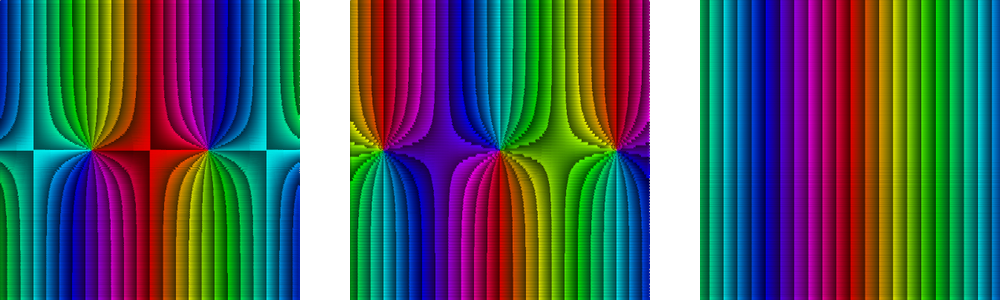

variable compleja: Fase sobre módulo

(dominio coloreado)

También podemos visualizar, de modo análogo, el módulo como superficie y la

fase

como color. A esta representación se le conoce como "dominio coloreado" (Breda,

Trocado & Santos, 2013).

Para resaltar los cambios de color, se

sustituyen los

canales RGB por HSL. También podemos añadir líneas de nivel.

La idea consiste en asignar un patrón de color a un rectángulo del plano

complejo (patrón que podemos observar seleccionando la vista XZ de f(z) = z) y

observar su transformación (rotación, reflexión, etc.) al elegir otra función

compleja, como la del apartado anterior.

En el caso de la función f(z) = ezi, podemos observar

que la fase depende únicamente de la parte real de z.

De izquierda a derecha, las imágenes de los

dominios coloreados de cos(z), i sen(z) y

ezi.

Rastro de tiempo

Registro del tiempo

Del mismo modo que hemos visto que podemos

crear una lista de posiciones, gracias al comando TomaTiempo() podemos crear una lista que almacene los

datos del tiempo real transcurrido. Esto nos permite simular experimentos cinemáticos

sin usar ni fórmulas ni trayectorias predefinidas

(Losada, 2024). Veamos algunos ejemplos (un par de ejemplos más, como la

Tautócrona o la Braquistócrona, pueden verse en el Apéndice III).

Caída por un plano

El movimiento de caída libre se produce demasiado

rápido para que en tiempos de Galileo se pudiese observar con precisión.

Gracias al

plano inclinado, que ralentiza la caída, Galileo pudo realizar

mediciones con suficiente exactitud para llegar a la conclusión de que la

velocidad de caída varía uniformemente en cada unidad de tiempo.

Péndulo simple

En este ejemplo el rastro es triple: el rastro del

tiempo nos permite medir el período del péndulo, mientras que mediante el

rastro de color dinámico podemos visualizar los cambios en la velocidad

(máxima para el rojo) al mismo tiempo que un punto traza la gráfica

de la elongación angular en función del tiempo. Y todo ello sin hacer uso de

la trigonometría ni de ecuaciones

diferenciales.

Usamos HSL para resaltar los

cambios de color. El registro del tiempo nos permite

comprobar que, en general, el

péndulo simple no sigue un Movimiento Armónico

Simple (MAS). Solo se aproxima mucho a él cuando la amplitud angular es pequeña

(menor de 10º, aproximadamente), pero incluso para una amplitud de 45º las

gráficas son similares. Aumentando la amplitud, podemos comprobar que, en

realidad, la gráfica no es una sinusoidal.

A partir de 130º, el cálculo aproximado del período teórico

conlleva trabajar con números demasiado elevados, por lo que GeoGebra no

lo puede calcular con suficiente precisión, mientras que el período de la

animación sigue ajustándose bastante bien al modelo ideal. Para amplitudes

mayores de 175º, el período seguiría aumentando y tiende a infinito al

acercarse la amplitud a 180º.

Péndulo doble

Si colocamos un péndulo en el extremo móvil de otro,

obtenemos un

péndulo doble. Aunque cada uno de ellos se sigue

rigiendo por el período estable de un movimiento ordenado, su movimiento

combinado resulta caótico.

Podemos aprovechar la poligonal generada por el

rastro para estimar la longitud recorrida por el segundo péndulo. Además

hemos usado los canales HSL para añadir un segmento cuyo rastro es más

claro cuanto mayor sea la velocidad.

Efecto dominó

Podemos visualizar el efecto dominó encadenando una

serie de péndulos. También podemos comprobar que la velocidad de

propagación del movimiento no es proporcional a la gravedad. Aunque la

gravedad en la superficie terrestre es unas 6 veces mayor que en la

superficie lunar, la velocidad de propagación en la Tierra es solo del

orden del doble, o menos, que en la Luna (cuanto menor sea la distancia entre las

fichas, menos diferencia habrá).

El péndulo de Foucault

en la Universidad de Coimbra

Hace exactamente 10 años aparecía

la noticia de la inauguración (el día 25 de octubre) del

péndulo de Foucault

en la Universidad de Coimbra.

Si aplicamos al tiempo una escala 1:3600, podemos visualizar una vuelta

completa de la Tierra en solo 24 segundos (pero solo colocando el péndulo

en uno de los polos). Esta escala de tiempo nos

permite observar el comportamiento del péndulo de Foucault en cualquier

punto terrestre. Si lo colocamos en el hemisferio norte, la rotación

aparente del plano del péndulo se realizará de modo retrógrado (sentido

horario), mientras que el hemisferio sur se realizará de modo directo

(sentido antihorario).

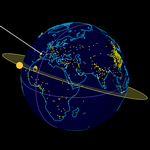

Geometría elíptica. Posición y tiempo

El paso del tiempo también deja su rastro en otros

astros, además de la Tierra. El conocimiento de la posición de estos

astros, como el Sol, la Luna y las estrellas, puede indicarnos en qué

punto de la Tierra nos encontramos en un instante dado.

Podemos elegir la zona horaria (dentro de tres días Portugal pasa

de UTC+1 a ser UTC+0), la fecha y hora (o pulsar "Ahora") o un solsticio o

equinoccio. También podemos mover hasta 3 puntos (A, B y C) sobre la

superficie esférica (aparecerá un rótulo con la ciudad más cercana, o bien

Coimbra o bien otra que sea capital o tenga más de un millón de

habitantes; pulsando sobre ese texto el punto irá a esa posición).

Rastro 2D

↔ 3D

Ptolomeo denominaba Cosmografía a la combinación de

Matemáticas, Geografía y Astronomía que ayudaba a la representación del mundo.

Su estudio ha sido esencial desde los principios de la Edad Moderna, cuando los

marinos españoles y portugueses necesitaban esos conocimientos, entre otros,

para cruzar con éxito el océano Atlántico.

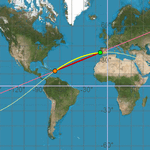

Gracias a los guiones, podemos transmitir cualquier acción

en un objeto a otro... y viceversa. En este ejemplo, se transmite la posición de

un punto en el globo terrestre (superficie esférica en la vista 3D) a su

correspondiente posición en la proyección cilíndrica conocida como

mapa de Mercator (vista 2D). Y recíprocamente. Así, cualquier rastro del primer punto se

convierte en el rastro correspondiente del segundo, y viceversa.

En esta construcción se puede observar la diferencia entre

las curvas ortodrómica (mínimo recorrido) y loxodrómica (rumbo constante).

Recordemos que el descubridor de esta curva fue

Pedro Nunes, genial matemático portugués del siglo XVI

cuyos últimos 34 años los vivió aquí, en Coimbra (donde hoy un centro

tecnológico y una calle comparten su nombre). Nunes se dio cuenta de que esa

curva no era, en general, una circunferencia, sino una hélice esférica.

¡Cómo le habría gustado a Nunes y a los famosos

exploradores y descubridores haber podido jugar con una construcción como esta! (La

siguiente imagen se encuentra en el

parque Portugal dos Pequenitos, aquí en Coímbra, uno de los primeros parques de

miniaturas del mundo; generalmente, un niño reconoce

un mapa mundi antes de saber multiplicar. Y, si hubiera más Mundo, habría llegado hasta allí, Luís de Camões,

Los lusiadas, VII-14, último verso.)

Conclusión

Gracias a la observación de todos estos rastros, GeoGebra nos ayuda a explorar

las relaciones Matemáticas en el plano, en el espacio y hasta en el tiempo.

Agradecimientos

Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento particular al profesor José Manuel Dos

Santos y, en general, al comité organizador de este congreso, por invitarme

a participar en él.

Como ya es habitual, también quiero agradecer al profesor Tomás Recio su

interés, conocimiento y ayuda, durante muchos años, en diferentes

aspectos de los temas aquí tratados.

Agradezco también a a

Mariló Fernández Mira las fotos de los arcos y

rosetones del claustro de la Sé Velha de Coimbra.

Finalmente, debo recordar al profesor António Ribeiro

por su aportación en el

antiguo foro de GeoGebra para la mejora de la estética del método de rastro de color.

El autor

En mis 40 años de docencia como profesor de Enseñanza Secundaria, en la

búsqueda de incentivar el interés del alumnado, he investigado la

conexión de las Matemáticas con otras áreas, cercanas o implícitas, tan diversas como la

Resolución de problemas,

los

Juegos,

la Percepción

y la Música.

La llegada de la Geometría Dinámica supuso nuevas y grandes oportunidades

para atraer a los estudiantes y promover la creación de sus propias

construcciones.

Mi relación con GeoGebra se remonta a 2005, año en que conocí este

programa creado por Markus Hohenwarter,

aunque ya había trabajado con otros programas de geometría dinámica. Dos

años después, en 2007, el profesor

Tomás Recio me convoca al

Centro Internacional de Encuentros Matemáticos (CIEM,

Cantabria) que reunió, entre otros, a varios profesores de secundaria

españoles pioneros en el uso

didáctico de la geometría dinámica. En esa reunión defendí la eficiencia

de GeoGebra (Losada, 2007) frente a otros programas como Cabri.

Una consecuencia de ese

encuentro fue la formación del grupo

G⁴D,

constituido por J.M. Arranz, J.A. Mora, M. Sada

y el que esto escribe.

Dos años más tarde, desde el Ministerio de Educación de España,

Antonio Pérez,

entonces director del Instituto de Tecnologías

Educativas (ITE, hoy INTEF),

me encarga la realización de cursos para la formación en GeoGebra del profesorado de Educación Primaria y Secundaria, así como la creación de

un conjunto de actividades completas (introducción del tema, construcción

a explorar y cuestionario) para el alumnado, clasificadas por temas y

niveles, que bautizamos como

Proyecto Gauss (al que un cambio político en Asturias interrumpió

abruptamente). Simultáneamente, Tomás pone en

marcha el

primer Instituto GeoGebra en lengua española, el

Instituto GeoGebra de

Cantabria, del cual soy Formador

desde su creación.

Bibliografía

y referencias

Tacquet, A. (1683).

Elementa

geometriae planae ac solidae, quibus accedunt selecta ex archimede

theoremata [Elementos de geometría plana y sólida, a los que se añaden

teoremas seleccionados de Arquímedes.]. Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico.

Byrne, O. (1847).

The first six

books of The Elements of Euclides [Los primeros seis libros de Los

Elementos de Euclides]. William Pickering.

Coxeter, H.S.M. & Greitzer, S.L (1967).

Geometry Revisited [Geometría revisitada]. New Mathematical Library. The Mathematical

Association of America.

Coxeter, H.S.M. (1979).

The non-euclidean symmetry of Escher's picture Circle Limit III

[La

simetría no euclídea del cuadro Círculo Límite III de Escher].

Leonardo, Vol. 12, pp. 19-25 Pergamon Press, Great Britain.

Coxeter, H.S.M. (1997).

The Trigonometry of Hyperbolic Tessellations [La trigonometría

de las teselaciones hiperbólicas]. Canadian Mathematical Bulletin.

Ortega, E., Ortega, I., Ortega, T., Crespo, C. (2005)

La

motivación de la belleza. UNIÓN (Revista Iberoamericana de

Educación Matemática) Nº 2.

Losada, R. (2007).

GeoGebra: la eficiencia de la intuición.

La Gaceta de la RSME, vol.

10.1.

Hart, S. (2007)

Escher and Coxeter - A Mathematical Conversation [Escher

y Coxeter: una conversación matemática]. Gresham College.

Barth, Amanda (2007).

Tessellations: The Link Between Math and Art

[Teselaciones: el vínculo

entre Matemáticas y Arte].

Trinity University. San Antonio.

Losada, R. (2007-2009).

Música y Matemáticas (enlace roto).

G⁴D en Divulgamat. Real Sociedad

Matemática Española.

Libro

de GeoGebra.

Conway J.H., Burgiel H. & Goodman-Strauss C. (2008)

The Symmetries of Things

[Las simetrías de las cosas]. A K Peters. Wellesley. Massachusetts.

Arranz, J.M., Losada, R., Mora, J.A. y Sada, M. (2008).

Arcos con geometría dinámica (GeoGebra) I y II. Matematicalia,

vol. 4, nº 1 y 2, Real Sociedad Matemática Española.

Libro de

GeoGebra.

Arranz, J.M., Losada, R., Mora, J.A. y Sada, M. (2009).

Geometría en rosetones góticos (enlace roto). G⁴D en Divulgamat. Real Sociedad

Matemática Española.

Libro

de GeoGebra.

Losada, R. (2009).

Magic color: Ghost constructions

(enlace roto) [Color mágico:

Construcciones fantasma].

GeoGebra User Forum.

Losada, R., Recio, T. y Valcarce, J.L. (2009).

Sobre el descubrimiento

automático de diversas generalizaciones del Teorema de Steiner-Lehmus. Boletín de la Sociedad

"Puig Adam" de profesores de matemáticas, nº 82, pp. 53-76. Universidad

Complutense de Madrid. Versión inglesa:

On the automatic discovery of Steiner-Lehmus generalizations (2010, J. Richter-Gebert y P. Schreck, editores, München, pp. 171–174).

Losada, R. (2009).

GeoGebra en

la Enseñanza de las Matemáticas. Ministerio de Educación y Formación

Profesional. CD-ROM. ISBN: 978-84-369-4794-6.

Losada, R. y Álvarez, J.L. (2010).

GeoGebra en

la Educación

Primaria. Ministerio de Educación y Formación Profesional. CD-ROM.

ISBN: 978-84-369-4909-4.

Losada, R.

(2010).

De luz y de color (enlace roto). G⁴D en Divulgamat. Real Sociedad

Matemática Española.

Libro

de GeoGebra.

Losada, R. (2010).

Creador de rosetones. Proyecto Gauss. Instituto Nacional de

Tecnologías Educativas.

Libro de GeoGebra.

Álvarez, J.L. y Losada, R. (2011).

El proyecto

Gauss. Revista SUMA, nº 68, pp. 17-25.

Losada, R., Recio, T. y Valcarce, J.L. (2011).

Equal Bisectors at a Vertex of

a Triangle [Bisectores iguales en un vértice de un triángulo]. Computational Science and Its Applications - ICCSA.

Breda, A., Trocado, A. & Santos, J. (2013).

O GeoGebra para além da segunda dimensão

[GeoGebra más allá de la segunda dimensión]. Indagatio Didactica,

5(1). Universidade de Aveiro.

Adamou, I. (2013).

Curvas y superficies bisectrices y diagrama de Voronoi de una familia

finita de semirrectas paralelas en R³, tesis doctoral.

Losada, R. (2014).

El

color dinámico de GeoGebra. La Gaceta de la Real Sociedad Matemática

Española, vol. 17.3, 525–547.

Libro de GeoGebra.

Requena, A. (2014).

De azulejos y matemáticas. XV Congreso de Enseñanza y Aprendizaje

de las Matemáticas.

Akiyama, J. & Matsunaga, K. (2015)

Treks

into Intuitive Geometry, The World of Polygons and Polyhedra

[Incursiones en la geometría intuitiva, el mundo de los polígonos y

poliedros]. Springer Japan.

Losada, R. (2016).

La Tierra y

el Sol. Libro de GeoGebra. Versión inglesa (incompleta): Earth and

Sun.

Losada, R. y Recio, T. (2021).

Mirando a los

cuadros a través de los ojos de Voronoi. Boletín de la

Sociedad "Puig Adam" de profesores de matemáticas, vol. 112, pp. 32–53.

Libro de GeoGebra.

Losada, R. (2021).

Variable compleja.

Libro de GeoGebra.

Losada, R. (2021).

Julia y Mandelbrot.

Libro de GeoGebra.

Losada, R. (2021).

Redes y grafos: Las comunicaciones y la logística. Exposición

Matemáticas para un

mundo mejor. Red DiMa, Día Internacional de las Matemáticas.

Durán, A.J. (2021).

Matemáticas y belleza. Exposición Matemáticas para un

mundo mejor. Red DiMa, Día Internacional de las Matemáticas.

Pérez, A. (2021).

Fractales, la Geometría del Caos. Exposición

Matemáticas para un

mundo mejor. Red DiMa, Día Internacional de las Matemáticas.

Recio, T., Losada, R., Kovács, Z. y Ueno, C. (2021).

Discovering

Geometric Inequalities: The Concourse of GeoGebra Discovery, Dynamic

Coloring and Maple Tools [Descubriendo desigualdades geométricas: El

concurso de GeoGebra Discovery, coloración dinámica y herramientas de

Maple]. Mathematics 9 (20), 2548.

Losada, R. (2022).

Mapas de c@lor con GeoGebra.

Revista SUMA, nº 102, pp.

43-57.

Libro de GeoGebra.

Losada, R. (2023).

La

geometría del Taxi. Boletín de la Sociedad "Puig Adam" de

profesores de matemáticas, vol. 116,

pp. 10-37. Libro de GeoGebra.

Losada, R. (2023).

GeoGebra Principia.

Conferencia de clausura del I Congreso Internacional de GeoGebra. Libros de GeoGebra:

español,

portugués,

inglés.

Losada, R. (2024).

El dominio del Tiempo

(cinemática intuitiva).

Conferencia en el V Día GeoGebra de España. Libros de GeoGebra:

español,

inglés.

Losada, R. (2025).

La fábrica de teselados.

Libro de GeoGebra.

Losada, R. (2025).

Se hace camino al andar. UNIÓN-Revista Iberoamericana de Educación

Matemática, vol. 21, nº 73.

Losada, R. (2025).

Teselaciones

regulares.

Libro de GeoGebra.

Apéndice I (rastro de

color)

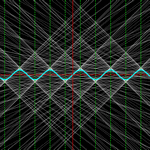

Rastro de rectas: envolventes

Un ejemplo típico del uso del rastro es la visualización de familias de curvas o

rectas. En este ejemplo, la visualización es doble. A la izquierda, es la

función y = sen(x + k) la que varía el valor k, mientras el punto de tangencia

se mantiene en x = 0. A la derecha, es el punto P de la gráfica de y = sen(x) el

que se desplaza.

Las tangentes en x = 0 de las gráficas de las funciones f(x) = sen(x + k) son

las rectas y = cos(k) x + sen(k). La

envolvente de esta familia de rectas es la

hipérbola equilátera y² - x² = 1, cuyas asíntotas son las rectas y = ±x (k = 0 o

k = 𝜋).

Así, para el punto P, el

rastro de las rectas (k = x(P)), enmarcado por esas asíntotas, formará una

cuadrícula en el plano. También podemos construir directamente la cuadrícula

usando Secuencia(Recta((k 𝜋, 0), (k 𝜋 + 1, cos(k 𝜋))), k, -10, 10).

Apéndice II (rastro dinámico)

Ruido blanco

Podemos usar las coordenadas cartesianas como parte de la

condición de cada canal RGB, lo que permite dividir la pantalla en diferentes

zonas según nuestros intereses.

Si en cada canal RGB colocamos la función random(),

que genera un número aleatorio entre 0 y 1, obtenemos una imagen en el

que el color de cada píxel es independiente del vecino. Esto se denomina

ruido blanco o nieve

electrónica, la conocida imagen (en escala de grises en las televisiones en

blanco y negro) producida por las antiguas televisiones

analógicas cuando no sintonizaban ningún canal.

Ahora bien, si en uno de los canales RGB, por

ejemplo el verde, sustituimos la función random() por una expresión algebraica,

la gráfica correspondiente resaltará sobre el fondo caótico. En este ejemplo, la

expresión para el canal verde es e-|c|, donde c

= |P-A| |P-B| |P-C| - 25, es decir, un

óvalo de Cassini generalizado a tres puntos A, B y C.

HSL

Aunque normalmente no es preciso, si necesitamos

diferenciar con colores más de tres objetos, podemos sustituir los canales RGB

por HSL (Matiz, Saturación, Luminosidad). El modo de gestionarlo es algo más

complicado. En este ejemplo hemos diferenciado las circunferencias de radio r y

centros A, B, C, D y E con estas expresiones:

Matiz: 0.1exp(-5||P-B|-r|)

+ 0.2exp(-5||P-C|-r|)

+ 0.4exp(-5||P-D|-r|) + 0.5exp(-5||P-E|-r|)

Saturación: 1

Luminosidad: 0.5 (exp(-5||P-A|-r|)

+ exp(-5||P-B|-r|)

+ exp(-5||P-C|-r|)

+ exp(-5||P-D|-r|)

+ exp(-5||P-E|-r|))

Cortes proporcionales

Sustituir en los canales de color la función exponencial por otras

expresiones puede generar imágenes inesperadas. En este ejemplo, la hemos

sustituido por una fracción que no siempre toma un valor finito (puntos en

negro).

Misma área y

circunferencia inscrita En este

caso, vemos un triángulo de área 30 u2 y su círculo inscrito. Dos

vértices están en una horizontal (y = -2). Queremos averiguar dónde debe

estar el tercer vértice para que se conserve tanto el círculo inscrito como

el área del triángulo (siempre con base en la recta y = -2, pues consideramos

equivalentes los triángulos congruentes). Nota:

algebraicamente, vemos los puntos (x - y, x

y + 1) 2/(x y - 1) donde (x,

y) es un punto de la curva 2 x² y + 2 x y² - 15 x y + 15 = 0.

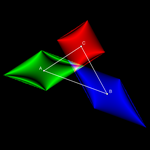

Fractal de Newton

generalizado

Podemos generar un

fractal de Newton

generalizado usando la iteración:

zn+1 = zn + a p(z)/p'(z)

Hemos elegido el polinomio complejo p(z)

= (z² + 9)(z - 4) y el número a = 1 + i. Las raíces

del polinomio (puntos atractores) son los puntos rojo, verde y azul. Cada

punto del fractal está coloreado según la distancia (después de

varias

iteraciones) a las raíces, por lo que adquirirá la misma tonalidad que el

de la raíz a la que converge.

Apéndice III (rastro de tiempo)

Estas animaciones simulan el movimiento en tiempo real, despreciando el rozamiento. No hacen uso de fórmulas

(ni trigonometría ni ecuaciones ni cálculo diferencial), solo realizan las

variaciones necesarias en los vectores que dirigen el movimiento.

Tirolina

La carga de una tirolina ideal (es decir, sin

rozamiento) se comporta de modo similar al del péndulo doble. La diferencia

estriba en que ahora la polea (el primer péndulo) no traza un arco de circunferencia, sino

un arco de catenaria. Al colgar una carga, la polea divide el cable en dos

arcos de catenarias diferentes. Si el peso de la carga es grande,

podemos estimar que esos arcos son prácticamente rectos (aunque

físicamente nunca lo serán exactamente), con lo que la

polea recorrerá un arco de elipse, pues su recorrido está determinado por la longitud del

cable, que es la suma de las distancias de la polea a los extremos A y B.

Como la elipse es una curva mucho más simple que la catenaria, elegimos

esta opción.

Aprovechamos el guion del deslizador "anima" para

registrar la máxima velocidad alcanzada. Así, podemos

observar que la carga (punto rojo) puede llegar a moverse más rápido que

la polea de enganche al cable (punto azul). En la realidad, la carga suele

estar muy cerca de la polea, lo que minimiza, junto con el rozamiento, los

vaivenes producidos por la carga.

Tautócrona ("tiempo

igual")

La cicloide es la única curva que tiene la propiedad de ser una curva

tautócrona , es decir, el tiempo que le lleva a una masa que se desliza sin

rozamiento en gravedad uniforme hasta su punto más bajo es independiente de

su punto de partida. Huygens descubrió que ese tiempo es 𝜋/2 veces el

tiempo de caída libre desde la altura del diámetro del círculo que genera la

cicloide. Es decir, el período de oscilación de los tres puntos es siempre

el mismo.

Braquistócrona ("tiempo

mínimo")

La cicloide es la curva de descenso más veloz para ir desde H hasta P. Hemos

añadido la circunferencia que pasa por H, S y P, pues Galileo creía que la

braquistócrona debería ser esa circunferencia (línea verde), pero se

equivocó (aunque no por mucho) como puedes comprobar en la construcción. En

realidad, el punto verde realiza un movimiento pendular, cuyo período de

oscilación es algo mayor que el de la cicloide. Lo que resulta muy evidente

es que la línea recta está muy lejos de ser la mejor opción (aunque mejora

cuanto mayor sea su pendiente, es decir, cuanto más próximo se encuentre P

de H).

|

|